প্রকাশ : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৩

শুভ মধুপূর্ণিমা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

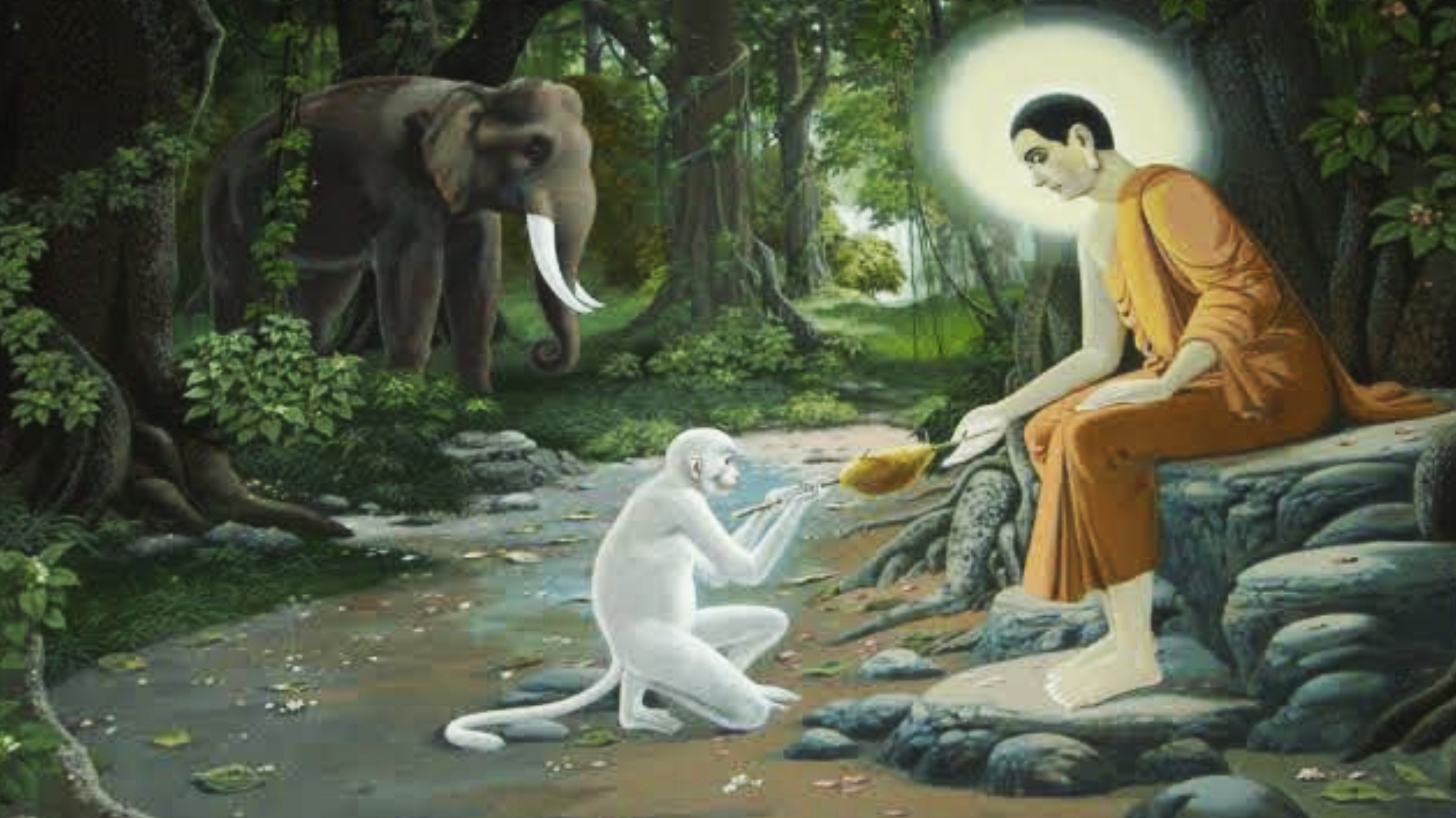

ক্ষুদ্র কিছুকে উপলক্ষ করে বৃহৎ কিছুর সমাধান তৈরি হওয়ার ঘটনা জগতে বিরল নয়। সংঘের একতা রক্ষায় মধুপূর্ণিমার ভূমিকা সেরকম তাৎপর্য বহন করে চলেছে আজও। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সংঘ হলো মূলত জ্ঞান চর্চার অনন্য ক্ষেত্র, যে কারণে সংঘের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, এ সংঘ সুপ্রতিপন্ন, সুশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুচারুসম্পন্ন, সুশ্রুত, সুব্যক্ত, সুপ্রবৃত্ত, সুপ্রচারিত এবং সুপ্রজ্ঞাত। কাজেই এ সংঘকে আহ্বান করা যায়, অনুসরণ করা যায়, পালন করা যায় এবং অর্ঘ্য দেওয়া যায়। সংঘের মূলনীতি হলো শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা। শীল হলো জীবনাচরণের শৃঙ্খলা বা অন্যকথায় চরিত্র। সমাধি হলো মন বা চিত্তের একাগ্রতা বা ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রজ্ঞা হলো গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টিসম্পন্নতা। সংঘের যখন জ্ঞানানুশীলনজনিত দ্বিমত হয় তখন তা নিরসনে সেসময়ে তথাগত বুদ্ধের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতো। একবার বুদ্ধ কোশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সেসময় ভিক্ষুদের দুটো দল যথাক্রমে বিনয়ধর ও সূত্রধর দলদুটোর মধ্যে জ্ঞানাচরণ নিয়ে দ্বিমত হলো। বিনয়ধর হলো তারা, যারা ত্রিপিটকের বিনয় পিটক কণ্ঠে ও স্মৃতিতে ধারণ করেন। বিনয় পিটক হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সংঘের নিয়ম-শৃঙ্খলার বিধানাবলি। পক্ষান্তরে সূত্রধর হলেন তারা, যারা ত্রিপিটকের সুত্তপিটক ( সূত্রপিটক ) কণ্ঠে ও স্মৃতিতে ধারণ করেন। সূত্তপিটক বা সূত্রপিটক হলো ত্রিপিটকের সে অংশ যাতে বুদ্ধ ভাষিত ও দেশিত মন্ত্র বা সূত্র বিধৃত আছে। বিনয়ধর ও সূত্রধরের এই জ্ঞানকলহ স্বয়ং বুদ্ধের উপস্থিতিতেও কোন উপসংহারে ব্রতী হলো না। বুদ্ধ তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে নিকটবর্তী পারিল্যেয় বনে তাঁর দশম বর্ষাবাস যাপন শুরু করলেন। সেই বনে বুদ্ধকে দেখভাল করতো এক হস্তীরাজ। হাতি কর্তৃক বুদ্ধকে ফল দান করতে দেখে এক বানরেরও দান চেতনা জাগ্রত হলো। সেও চাইলো বুদ্ধকে কিছু দিতে। খুঁজে পেতে এক মৌচাক এনে দিলো। বুদ্ধ দেখলেন, ঐ মৌচাকে তখনও মৌমাছির লার্ভা ছিলো। তাই তিনি ঐ দান গ্রহণে বিরত রইলেন। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বানরটি মৌচাকটি নিয়ে মৌমাছির লার্ভাগুলো সরিয়ে নিলো। অতঃপর আবারও তা বুদ্ধকে সম্প্রদান করলো। বুদ্ধ এবার সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ মৌচাকের মধু পানে আগ্রহী হলেন। বানর যেদিন বুদ্ধকে মধু দান করে, সেদিন ছিলো ভাদ্র পূর্ণিমা। এ পূর্ণিমাই মধু দানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধুপূর্ণিমা নামে উদযাপিত হয়। বুদ্ধকে মধু দানের খুশিতে বানরটি এডাল হতে ওডালে লাফাতে থাকে। এক পর্যায়ে ডাল ভেঙে বানরটি নিচে পড়ে যায় এবং দেহত্যাগ করে। জন্মান্তরে দেহান্তরিত বানর তাবতিংস স্বর্গে স্থান লাভ করে। এ পূর্ণিমাকে 'ছোট ছাদাং'-ও বলে। কারণ এর একমাস পরে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা।

মধুপূর্ণিমার কিছুদিন পরে কৌশাম্বীর গ্রামবাসী বুদ্ধের দর্শন পেতে ঘোষিতারামে এলে উপস্থিত ভিক্ষু সংঘ জানায়, তাদের সংঘের বিরোধে বিরক্ত হয়ে বুদ্ধ পারিল্যেয় বনে বর্ষাবাস যাপন করছেন। গ্রামবাসী এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বিবাদকারী ভিক্ষু সংঘের দান-আহার বন্ধ করে দেয়। ফলে বনে গিয়ে ভিক্ষুরা বুদ্ধকে সমবেত হয়ে বন্দনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে সংঘের শক্তি ও ঐক্য অটুট রাখে। বুদ্ধ এতে প্রীত হয়ে বর্ষাবাস শেষে পুনরায় কোশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান গ্রহণ করেন। এসময় বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে দেশনা করে বলেন, প্রজ্ঞাবান উচ্চমার্গের উপযুক্ত সঙ্গী না পেলে একাকী থাকাই শ্রেয়। এই হাতিটি উপযুক্ত সঙ্গী না পাওয়ায় কারও সাথে বিবাদে না জড়িয়ে একাকী বনে বাস করছে। উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে কখনও কখনও একাকী অবস্থান করাই শ্রেয়, কারণ মূর্খ সঙ্গী দুর্ভোগ বাড়ায়।

মধুপূর্ণিমার তাৎপর্য হলো এই, যে কোনো মূল্যে সংঘের একতা রক্ষা করা উচিত। আত্মবিবাদ সংঘশক্তিকে ক্ষুণ্ন করে দেয়। কখনও কখনও মানুষের চেয়ে নিম্নতর প্রাণীরা বিজ্ঞ আচরণ করে। তাদের আচরণ হতে মানুষের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্র মাঝে মাঝে তৈরি হয়। মনের মধ্যে দান-চেতনা উৎপন্ন হলে ক্ষুদ্র জিনিষ দান করেও বৃহৎ ফল পাওয়া যায়। দানের জন্যে দামি বস্তু নয়, চেতনা তৈরি হওয়াটাই মুখ্য। মধুপূর্ণিমা আমাদের জানিয়ে দেয়, অযোগ্য বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করাই উত্তম। নচেৎ ঐ অযোগ্য সঙ্গই একদিন মহা বিপদে ঠেলে দিতে পারে। পবিত্র মধু পূর্ণিমায় জগতের সকলের মধ্যে অটুট ও অমোচনীয় মৈত্রী তৈরি হোক।

সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু। জগতের সকল সত্তা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করুক।