প্রকাশ : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪০

শিক্ষকদের শিক্ষক

০১.

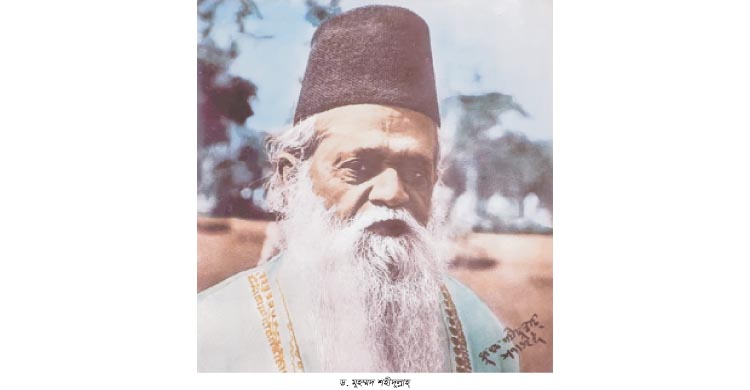

‘উন্নত শির শিক্ষক’, ‘টেরর পণ্ডিত’, ‘ইনসান-অল্-কামিল’ ; এসব অভিধা দেখে নানাজনের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হতে পারে। ইনসান-অল্-কামিল, উন্নত শির শিক্ষক আবার ‘টেরর পণ্ডিত’ হন কিভাবে? হ্যাঁ, বিশ্ব শিক্ষক দিবসে আজ এমন এক শিক্ষকের কথা তুলে ধরবো, যিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের কারণে পাকিস্তান সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে ‘টেরর পণ্ডিত’ আখ্যা পেয়েছিলেন। বলছি জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথা, যিনি পাকিস্তান সরকারের বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিবিনাশী নানা তৎপরতার বিরুদ্ধে যেমন লেখনী ধারণ করেছেন, তেমনি বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদানের পাশাপাশি রাজপথে নেমে প্রতিবাদ করেছেন।

০২.

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে-পরে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাদানুবাদ শুরু হলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দৈনিক আজাদ, দি উইকলি কমরেড প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে অগ্নিগর্ভ ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব তুলে ধরলে তিনি ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা’ শিরোনামের প্রবন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ভাষা। বৌদ্ধ-পাঠানরা এবং পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকেরা এ ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাই বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হলে তা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হবে। জিয়াউদ্দীন আহমদের বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : ‘ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদ্রƒপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।’

০৩.

ভাষা-আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করলে পূর্ববাংলার রাজপথে প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি ভাষা-আন্দোলনের মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন। শুধু তাই নয়, ঐ সময় বগুড়ার আলতাফুন্নেসা মাঠে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন তিনি। বাঙালিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনে প্রথম দিনের অধিবেশনের মূল অভিভাষণে বলেন, ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক- টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি- দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।’ ঐ অভিভাষণ শুনে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা দফতরের তৎকালীন সেক্রেটারি ফজলে আহমেদ ফজলী ভাষণটির কঠোর সমালোচনা করেন এবং রুষ্ট হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

০৪.

গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফর এবং সরকারি দমন-পীড়নে আটচল্লিশের ভাষা-আন্দোলন ক্রমে থেমে গেলে মুসলিম লীগ সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান তাঁর ঘনিষ্ঠজন মওলা সাহেবের বাসভবনে সৈয়দ আলী আহসানসহ অন্য দু-একজনের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে সলাপরামর্শ করেন। সৈয়দ আলী আহসান শিক্ষামন্ত্রীকে বলেন, আরবি হরফ প্রচলনের স্কিমটির ফিজিবিলিটি পরীক্ষার জন্য দায়িত্ব পালনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি হতে পারেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এ পরামর্শ মোতাবেক শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা ড. মাহমুদ হাসানকে দিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে একটি পত্র দেন। ড. শহীদুল্লাহ্ সে পত্রের জবাব না দিয়ে সেটি প্রচারমাধ্যমে প্রকাশ করেন, যা কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পর এ বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হাসান মাহমুদের বেশ কথা কাটাকাটি হয়। বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হাসান মাহমুদ তাঁকে ‘দেশদ্রোহী’ বলে আখ্যায়িত করেন। শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের গভর্নর ফিরোজ খান নুন ড. শহীদুল্লাহ্কে ‘টেরর পণ্ডিত’ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাতে দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে এবং পত্র-পত্রিকায় লিখে আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের বিরোধিতা করেন।

০৬.

পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন স্থানে ১০টি কেন্দ্র খোলেন এবং সেগুলোতে আরবি হরফে বাংলা লিখে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দানের কাজ শুরু করেন। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে যেখানে বরাদ্দ ছিল ৩৫ হাজার টাকা, ১৯৫০ সালে তা বৃদ্ধি করে ৬৭, ৭৬৪ টাকায় উন্নীত করা হয়। পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন এবং বলেন, ‘আমার আশঙ্কা হয় এ বন্ধ না করা হলে সরকারি টাকার অপব্যয় করা হবে।’ এখানেই শেষ নয়, ১৯৫১ সালে কুমিল্লার শিক্ষা সম্মেলনে উর্দু ও আরবি প্রচলনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন এবং বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেন, ‘একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের মূল প্রেরণা তার মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে বিজাতীয় ভাষা কোন জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া গণহত্যার শামিল।’ বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনেও তাঁর প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের শহীদ হওয়ার খবর শুনে তিনি নিজের আচকান কেটে কালো ব্যাচ ধারণ করেন।

০৭.

শহীদুল্লাহর এই মাতৃভাষাপ্রীতি আকস্মিক কোনো ঘটনা বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফল ছিল না। অতি অল্প বয়সে তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে ভাষাশিক্ষার অভ্যাস। সমবয়সী আর দশটি ছেলে যখন ঘুড়ি উড়িয়ে, লাটিম ঘুড়িয়ে কিংবা মার্বেল খেলে সময় কাটাতো; তখন তিনি ভাষা শিখে আনন্দ পেতেন। যৌবনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে রচনা করেছিলেন স্বদেশি সংগীত। পরবর্তীকালে ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে গভীর সাধনার পাশাপাশি বিস্তর লিখেছেন। তাঁর লেখায় ‘দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা, চিত্তের উদারতা ও সাহসিকতার পরিচয়’ স্পষ্ট। তাঁর লেখালেখি, চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মাতা, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমিপ্রীতি। তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাঙালিত্বের মশালবাহী জ্ঞানতাপস।

০৮.

বাঙালিসমাজ তথা মুসলমানদের জাগরণে তিনি নানাভাবে কাজ করেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, যদি রুশো-ভলতেয়ার ফরাসি দেশের বহু যুগ স্থায়ী রাজতন্ত্র উলোট-পালট করে দিতে পারে; যদি নিটশে-মার্কস প্রমুখের লেখায় জার্মানির চিন্তারাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হতে পারে; টলস্টয়-গোর্কি যদি রাশিয়ান সমাজে পরিবর্তন আনতে পারেন; তবে বাঙালি সমাজে কেন পরিবর্তন আসবে না? বাংলার তরুণ সমাজকে জাগ্রত করার জন্য তিনি দেশের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়াতেন এবং বক্তৃতা দ্বারা তাঁদের উজ্জীবিত করতেন। ১৯১৮ সালে চট্টগ্রাম মুসলিম ছাত্র সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন, “তোমরা কেবল ছাত্র নও, তোমরা বাঙালী, তোমরা বাঙালী মুসলমান। বাঙলার আবহাওয়ায়, বাঙলার মাটিতে, বাঙলার শস্যে, বাঙলার ফলে তোমাদের দেহ গঠিত, পুষ্ট, বর্ধিত। খুব সম্ভবত এই বাঙলার ক্রোড়ে তোমাদের শরীর চিরনিদ্রায় শায়িত হইবে। জানিও দেশের সুখ-দুঃখ, শুভাশুভের সহিত তোমাদের সুখ-দুঃখ শুভাশুভ এক নাড়ীতে বাঁধা। তোমাদের জন্মভূমিও তোমাদের নিকট কিছু আশা রাখে। তোমাদিগকে বাঙলার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান হইতে হইবে। শুন নাই কি - ‘হুব্বুল ওত্বানি মিনাল ঈমান।’ ... দেশপ্রীতি ঈমানের অঙ্গ।” এভাবেই তিনি তরুণদের চেতনায় দেশপ্রেমের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন।

০৯.

মৃত্যুর পূর্বে এক সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার কথা লিখবে? লিখে দিও He will shortly be forgotten বললেই কি তাঁকে ভুলা যায়? না, তাঁকে ভুলে যাওয়া সহজ নয়। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস, শিক্ষকদের শিক্ষক, উন্নত শির শিক্ষক। তাঁর মতো পূর্ণ মানব, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘ইনসান-অল্-কামিল’কে বাঙালিকে শিক্ষক দিবসে শ্রদ্ধা জানাই। স্বীয় কর্ম, চিন্তা ও সাধনার জন্য বাঙালির মন-মননে তিনি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।