প্রকাশ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৪

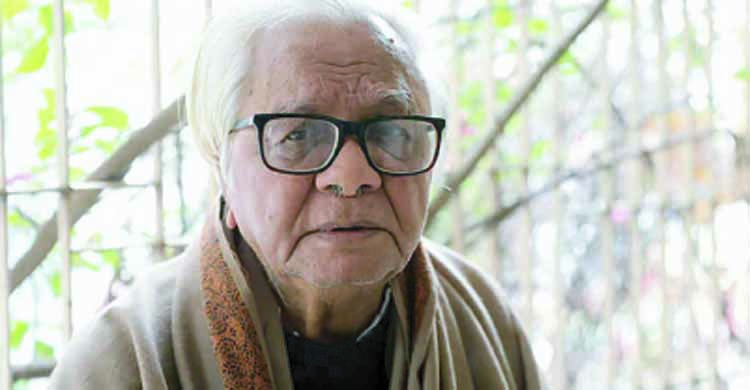

বদরুদ্দীন উমর : বিদায় হে ইতিহাসের মহীরুহ

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে বদরুদ্দীন উমরের নাম এক অনন্য উচ্চতায় স্থাপিত। তিনি ছিলেন একাধারে ইতিহাসবিদ, চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্য-সমালোচক এবং সংস্কৃতি গবেষক। তাঁর বহুমাত্রিক সৃজনশীলতা ও গভীর বিশ্লেষণ আমাদের জাতির বৌদ্ধিক বিকাশে অমূল্য অবদান রেখেছে। তাঁর প্রয়াণ কেবল একজন ব্যক্তির চলে যাওয়া নয়, বরং একটি প্রজন্মের চিন্তা ও বোধের জগতে এক মহাশূন্যতার সৃষ্টি।

বদরুদ্দীন উমরের জন্ম ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়। তাঁর পরিবার ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশে গড়ে ওঠা এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার। পিতা আবু আহমেদ ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের এক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা। পরিবারের এই আলোকিত পরিবেশে বেড়ে ওঠায় ছোটবেলা থেকেই তিনি জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

শিক্ষাজীবনে তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। বিদেশের এই অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাজগৎকে আরও প্রসারিত করে এবং তাঁকে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করে। তবে তিনি সবসময়ই মাটির টান অনুভব করেছেন এবং দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় সক্রিয় থেকেছেন।

উচ্চশিক্ষা শেষে বদরুদ্দীন উমর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এখানে তিনি কেবল একজন শিক্ষক নন, বরং ছাত্রদের জন্য হয়ে ওঠেন মুক্তচিন্তার প্রতীক। তিনি প্রচলিত নিয়ম ও গণ্ডির বাইরে গিয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন করতে শেখাতেন, চিন্তার স্বাধীনতা চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর এই মুক্তমনা অবস্থান মেনে নিতে পারেনি। ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের আন্দোলনকে সমর্থন করার কারণে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন।

এই বহিষ্কার ঘটনাই তাঁর জীবনকে নতুন মোড়ে নিয়ে যায়। তিনি একাডেমির সীমানা অতিক্রম করে রাজনীতি, সমাজচর্চা এবং ইতিহাস গবেষণায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন।

বদরুদ্দীন উমরের সবচেয়ে আলোচিত ও ঐতিহাসিক অবদান হলো ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা। তাঁর মহাকাব্যসম গ্রন্থ ‘পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় এক মৌলিক অবদান রাখে।

এখানে তিনি দেখিয়েছেন, ভাষা আন্দোলন কেবল সাংস্কৃতিক বা আবেগের প্রশ্ন নয়, বরং তা গভীরভাবে যুক্ত ছিল পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে। শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনা, শ্রেণিগত বৈষম্যÑসবকিছুকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ইতিহাসের বাইরে গিয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

এছাড়া তিনি ‘পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাস’, ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিলপত্র বিশ্লেষণ’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোতে তিনি কেবল ঘটনার বিবরণ দেননি, বরং ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত সামাজিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য উন্মোচন করেছেন।

বদরুদ্দীন উমর ছিলেন অঙ্গীকারবদ্ধ মার্কসবাদী চিন্তাবিদ। তাঁর মতে, ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয় শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে। রাষ্ট্র সবসময়ই শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত থাকে, তাই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন সংগ্রাম।

স্বাধীনতার পর তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হন। যদিও সক্রিয় দলীয় রাজনীতির জটিলতা তাঁকে কিছুটা আড়ালে সরিয়ে নেয়, কিন্তু তিনি সমাজতান্ত্রিক চেতনার পক্ষে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় প্রতিফলিত হয়েছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়।

ইতিহাস ও রাজনীতির পাশাপাশি বদরুদ্দীন উমরের আরেকটি বিশাল ক্ষেত্র ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা। তাঁর লেখা ‘সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদ’ গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে একটি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই সাহিত্যকে কেবল নান্দনিক সৃজন নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবেও তিনি দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশসহ বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে।

তাঁর লেখার ভঙ্গি ছিল যুক্তিনিষ্ঠ অথচ প্রাণবন্ত। ইতিহাসের শুষ্ক আলোচনাকেও তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তা পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে। তাঁর যুক্তি ছিল শক্তিশালী, তর্ক ছিল সুসংহত, আর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল। এর ফলে তাঁর লেখা পাঠককে কেবল তথ্য দেয়নি, বরং চিন্তা করতে বাধ্য করেছে।

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে বাংলাদেশের বৌদ্ধিক অঙ্গনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো, তা পূরণ হওয়ার নয়। তিনি শিখিয়েছেন ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে দেখা, প্রশ্ন করতে শেখা, প্রচলিত সত্যকে চ্যালেঞ্জ করা। আজকের প্রজন্ম যখন ইতিহাস বিকৃতি ও রাজনৈতিক সংকটে আক্রান্ত, তখন উমরের কাজ তাদের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে।

তাঁর রেখে যাওয়া গ্রন্থসমূহ শুধু গবেষক ও শিক্ষাবিদদের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের জন্যও এক অমূল্য সম্পদ। তিনি ছিলেন ইতিহাসের মহীরুহ, যিনি মাটির গভীরে শিকড় প্রোথিত করেছিলেন আর যার ছায়া পড়েছিল প্রজন্মের চিন্তাজগতে।

বদরুদ্দীন উমরের প্রয়াণ মানে কেবল একজন গবেষক বা রাজনীতিকের প্রস্থান নয়; এটি বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তার ইতিহাসে এক বিশাল ক্ষতি। তিনি ছিলেন এমন এক আলোকবর্তিকা, যিনি দেখিয়েছেন—ইতিহাস মানে কেবল অতীত জানা নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য দিকনির্দেশ খুঁজে পাওয়া।

তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা যায়Ñবিদায় বদরুদ্দীন উমর, বিদায় ইতিহাসের মহীরুহ।